Европейское Средневековье: периодизация и общая характеристика

Период Средневековья, согласно одной из распространенных периодизаций, продолжался 12 веков в мировой истории между древностью и Новым временем, с V по XVII вв., однако в разных регионах мира (в Европе, Азии, Африке, Америке) имел свои особенности, в некоторых регионах начался и закончился позже. Период европейского Средневековья обычно делится на три этапа:

1. Конец V - середина XI вв. - раннее Средневековье, когда феодализм как общественно-политическая система Средневековья еще только начал складываться в сложных социально-политических условиях перехода от поздней древности к раннему Средневековью. Происходило смешение социальных слоев античного рабовладельческого и "варварского" родоплеменного строя (земледельцев, рабов, городского населения, родоплеменной и рабовладельческой знати). В раннем Средневековье в Европе происходил упадок городов и господствовали аграрные, натурально-хозяйственные отношения. Города сохранились только в Средиземноморье и по-прежнему играли существенную роль в торговых связях Запада и Востока. В раннесредневековой Европе, после падения Западной Римской империи (как в исторической литературе называются западные провинции Римской империи после ее окончательного раздела в 395 г.), существовали варварские (раннефеодальные) государственные образования (королевства франков, бургундов, вестготов, остготов, вандалов, англосаксов, позднее образовались государства южных, западных и восточных славян), которые находились на пути перехода от древности к Средневековью.

В культурном плане в переходную эпоху от древности к Средневековью (с V по VIII вв.) происходил упадок духовной жизни, который постепенно сменился ее подъемом (после гибели античного Рима и натиска языческого бесписьменного мира). Христианская церковь (в своем западном или восточном варианте) сыграла решающую роль синтезе римской античной культуры с раннесредневековой, в частности, оказывая большое влияние на усвоение античного наследия. Византия (Восточная Римская империя), после падения античного Рима, пошла своим уникальным историческим путем как наследница Римской империи и сумела многое сохранить из античного культурного и духовного наследия.

2. Середина XI - конец XV вв. - развитое (классическое или высокое) Средневековье. В политической жизни Европы шло постепенное преодоление феодальной раздробленности и складывание централизованных государств (Англии, Франции, Испании, Польши, Чехии, Венгрии, скандинавских стран, Российского (Московского) государства и т.д.). Возникла феодальная монархия с сословным представительством, происходило усиление центральной власти и роли сословного представительства (особенно бюргерства - зажиточных горожан). Однако некоторые европейские страны (Италия и Германия) так и остались раздробленными на отдельные государственные образования до конца Средневековья и большей части Нового времени (до второй половины XIX в., когда произошло объединение Италии и Германии).

В культурной жизни постепенно происходила секуляризация общественного сознания, становления рационализма и опытного знания. В конце развитого Средневековья началось постепенное формирование гуманистической культуры эпохи Возрождения.

XVI - XVII вв. - позднее Средневековье (Раннее Новое время). В Европе в это время происходил процесс перехода от позднефеодальных к раннекапиталистическим отношениям. Крупные антифеодальные движения с широким участием широких народных масс обеспечили успех первых буржуазных революций (Нидерландской и Английской). В это время, с появлением протестантизма, особо остро ощущались религиозные противоречия, во многих европейских странах (Шотландии, Франции, Англии, скандинавских странах, немецких землях, Польско-Литовском государстве (Речи Посполитой) и ряде других), принявшие форму религиозных войн. Окончательно оформились три основных христианских конфессии в Европе: католицизм, православие и протестантизм (разных направлений), отношения между которыми были порой далеко небезоблачными. Оформился новый тип государственного устройства - абсолютная монархия, которой постепенно уступила место сословно-представительная монархия. В разных европейских странах (Англии, Франции, Испании, Австрийской монархии Габсбургов, Российском государстве и др.) абсолютистский строй приобрел свои специфические черты. В духовной жизни существенными особенностями Раннего Нового времени были поздний гуманизм, Реформация, Контрреформация. В XVII в. началось активное развитие естественных наук и рационализма.

Доменико ди Микелино. Божественная комедия освещает Флоренцию. 1465. Фреска. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Каждый из этапов европейского Средневековья открывался и сопровождался крупным передвижением народов и миграцией разных слоев населения по территории Европы и вне ее: IV - VII вв. - массовое переселение германцев, гуннов и славян и дальнейшая экспансия арабов, венгров, скандинавских племен (викингов) в конце раннего и начала развитого Средневековья; крестовые походы в XI - XIII вв. на Восток и в Восточную Европу (Прибалтику и Северо-Западную Русь), нашествия монголов в XIII в., и, наконец, морские путешествия и географические открытия европейских мореплавателей в Африке, Азии, Америке, Австралии и Океании с последующими колониальными захватами на этих континентах.

Население Европы в период Средневековья и Раннего Нового времени исповедовало христианство разных конфессий. Вплоть до конца Средневековья в Западной, Центральной и отчасти Восточной Европе господствовала католическая церковь во главе с апостольским (папским) престолом с центром в Риме. Византия и те страны (преимущественно славянские) Европы, которые приняли от нее крещение, исповедовали православие (восточное христианство). И хотя православная церковь (в отличие от католической и позднее протестантской) играла в основном подчиненную государству роль, все же обе христианские конфессии (в отличие, например, от буддизма) стимулировали более деятельное отношение к реальному земному миру как Божьему творению. Такой же позиции придерживались и возникшие в период Реформации протестантские конфессии.

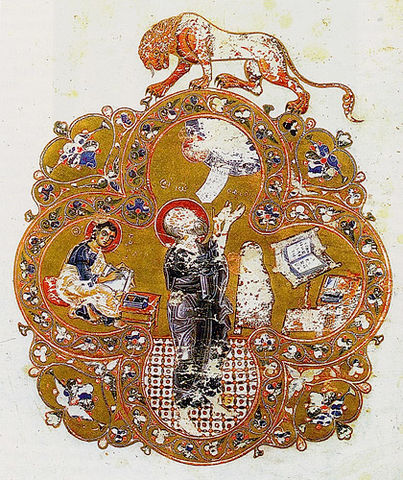

Миниатюра на первой странице Остромирова евангелия (1057)

В период европейского Средневековья возникло большинство народов, языков и государств, существующих в современной Европе, сформировались национальная культура и национальный характер европейских народов. Высокие образцы литературы, искусства, философской, исторической, политической мысли и в настоящее время оказывают существенное влияние на европейскую культуру и духовную жизнь. Романская, готическая, ренессансная, средневековая славянская, византийская архитектура во многом до настоящего времени материализуют образ эпохи европейского Средневековья. Живая связь времен привлекает к истории европейского Средневековья не только научный интерес, но и чисто обыденный, побуждая в особенностях прошлого искать ответы на вопросы современной жизни, что делает медиевистику интереснейшей и актуальной областью исторической науки.

Восточное Средневековье: периодизация и общая характеристика

Для истории Европы, где впервые стал применяться термин «Средневековье», смысл этого термина понятен и легко объясним: имеется в виду хронологический промежуток между античностью и возрождением многих античных признаков и структурных черт в новое время. Европейское средневековье – это по сути синоним феодализма. Семантический же подтекст слова в том, чтобы подчеркнуть, что динамика исторического развития Европы в средние века шла по линии преодоления феодальной раздробленности и элементов чуждой античности восточной структуры. Логика этой динамики привела после Возрождения к вызреванию капитализма как качественно новой, но сущностно близкой античности структуры, поднявшей на принципиально новый уровень священный принцип частной собственности.

Словом, Восток развивался, временами даже достигал уровня зажиточности, а то и процветания. Богатая международная торговля способствовала распространению этого уровня, а консервативная стабильность социальной структуры в известной мере (учитывая неизбежные колебания в рамках циклов) гарантировала его устойчивость. Конечно, не стоит преувеличивать: богаты были отнюдь не все. Но не было и чересчур кричащей имущественной разницы вне пределов престижного потребления причастных к власти. Главное же было в том, что каждый имел столько, сколько ему положено, соответствовало его положению в государстве и обществе. Зарвавшиеся же собственники, нарушавшие эту неписанную норму, обычно сравнительно легко ставились на место.

Если оперировать комплексом критериев, то следует принять во внимание степень централизации власти, скажем, переход ее на уровень «мировых» держав, великих империй, ее институционализации, т. е. отработки механизма администрации, гибкого аппарата власти. Важно учесть роль великих мировых религий, способствовавших наднациональному общению и создававших определенные условия для существования «мировых» держав. Необходимо принять во внимание темпы освоения первобытной периферии, т. е. экстенсивное развитие крупных держав. Наконец, многое значит и возникновение устойчивых зон господства той или иной цивилизации, базирующейся на веками складывавшемся культурном стандарте и освященной какой-либо из великих религий или выполняющих их функции идейных доктрин. Все эти и многие близкие к ним критерии в сумме действительно помогают сформировать определенный комплекс важных признаков, который может свидетельствовать о некоем рубеже между старым и новым в истории разных стран и регионов Востока. Но при этом возникает новая практически непреодолимая сложность: комплекс критериев помогает найти логическую

Если обратиться к истории Индии и связанного с ней региона, всей индо-буддийской цивилизационной зоны (это Индостан, включая Пакистан и Бангладеш – речь идет об их истории, а не о современном состоянии, – а также большая часть Юго-Восточной Азии и ряд мелких государств типа Непала и Шри-Ланки), то окажется, что рубеж между древностью и средневековьем определить тут с помощью комплекса критериев будет еще сложнее. Как в глубокой древности, так и много позже, вплоть до проникновения ислама, здесь существовали крепкие восходящие к варново-кастовым и общинным связям социальные структуры, тогда как государства были политически неустойчивыми. Шел постепенный процесс индианизации юга полуострова, индуизм и в еще большей степени буддизм проникали на восток от Индии и завоевывали прочные позиции во многих районах, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Но ничего более радикального не происходило вплоть до XII–XV вв., когда энергичное проникновение ислама во все или почти все страны региона изменило достаточно радикально образ жизни этих стран. Таким образом, если руководствоваться комплексным критерием, перед нами возникнет лишь одна логическая грань: XII–XV вв. Обратившись к Китаю и всему Дальнему Востоку, мы обнаружим совершенно иную логическую грань: на рубеже III–II вв. до н. э. древнекитайское общество, пережив структурную трансформацию и обретя единую официально санкционированную идеологическую доктрину, в духе которой были реформированы основные социальные институты и сориентированы образ жизни и ментальность населения, стало во многом иным, как иным стало и государство, приняв форму могущественной империи. Правда, эта империя в первые века своего существования испытала тяжелые удары кризиса, а затем на несколько веков даже распалась на части, причем как раз в это время формировались соседние с Китаем государства (Корея, Вьетнам, Япония), многое заимствовавшие у него и бывшие длительное время по сути частью китайской цивилизации. Приняв во внимание упомянутые события и процессы, можно опять-таки растянуть логическую грань между древностью и средневековьем в этом регионе Востока почти на тысячелетие (III в. до н. э. – VI в. н. э., когда была воссоздана империя). Приняв во внимание все изложенное, нельзя не заметить, что определяемая комплексом критериев логическая грань, вполне доказательная и приемлемая в каждом из конкретных случаев, годится как грань лишь для данного региона. Конечно, есть и определенные совпадения: исламизация была общей и для Ближнего Востока, и для Индии и Юго-Восточной Азии. Но эта общность разрушается хронологическим дисбалансом (VII в. в одном случае, XII – в другом, XV – в третьем) и даже сущностной неравнозначностью: исламизация в Индии оказалась несовместима с исламом; только в Юго-Восточной Азии, где сильной кастовой структуры не было, успех ислама был ощутим, да и то с оговорками.

Обратите внимание: Мнение: стоит ли покупать большие новогодние коробки 2021.

Хронологически близки между собой периоды трансформации от древности к средневековью на Ближнем и Дальнем Востоке, но в обоих случаях эти периоды протянулись на тысячелетие, которое явно не может претендовать на роль хронологической грани.Сказанное означает, что первый вариант, т. е. попытка опереться на комплекс объективных критериев для выработки общей периодизации, не дает приемлемого результата. Общей для всего Востока грани на этой основе наметить практически невозможно. Остается второй вариант, т. е. принятие некоей условной хронологической грани.

Собственно, именно это и делается ныне практически всеми. На этой основе создаются учебники, общие труды, энциклопедии и т. п. Только в марксистской историографии эту условную и откровенно заимствованную из европейской истории хронологическую грань (примерно V в. н. э.) обычно, о чем уже говорилось, отождествляют с формационной (начало феодализму – опять-таки с незримой ссылкой на то, что именно так было в Европе). Учтя все это и твердо отдавая себе отчет в том, что фактически речь идет не о грани между формациями, а об условной хронологической грани, откровенно ориентированной на реалии европейской истории и взятой именно для удобства периодизации, мы вправе ориентировочно датировать начало восточного средневековья примерно началом, первыми веками нашей эры. Итак, начало, пусть условное, намечено. А как быть с концом? Проблема здесь не менее сложна, хотя в некотором смысле более очевидна. Снова о грани между формациями речи нет – можно говорить лишь о начале трансформации восточных обществ под воздействием европейского капитала, колониализма, международного рынка. Естественно, что это длительный процесс, далеко не завершившийся и даже не достигший заметных результатов в ряде случаев и в наши дни. Так что же в таком случае взять за грань, пусть даже и условную? Совершенно очевидно, что на сей раз приводимую обычно в наших учебниках, энциклопедиях и общих трудах периодизацию, не только откровенно ориентированную на реалии европейской истории, но прямо опирающуюся на эти реалии (английская революция? французская революция?), принимать нет оснований. Здесь все-таки нужна грань, пусть условная, пусть как-то соотнесенная с европейской историей, но все-таки имеющая смысл для самого Востока как субъекта исторического процесса. Другими словами, здесь необходимо принять во внимание не просто европейские процессы, но прежде всего то, как эти процессы затронули Восток. Речь идет, естественно, о колониализме, об экспансии колониального капитала, о связанной с этой экспансией трансформации Востока, наконец, о превращении ряда восточных стран в колонии.

Начало колониальной экспансии было положено на рубеже XV–XVI вв. Страны южных морей стали энергично осваиваться португальцами и голландцами уже в XVI в., тем более в XVII в. Колонизаторы, включая и испанцев, англичан, представителей других европейских держав, активно осваивали территории Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, в форме отдельных небольших анклавов оседали в Индии, Китае, занимали все укреплявшиеся позиции в торговле и мореплавании Ближнего Востока. Все это безусловно воздействовало на традиционную структуру неевропейских стран, а в ряде случаев – работорговля в Африке, латинизация Америки, активность в Юго-Восточной Азии – даже очень заметно. Тем не менее для традиционного Востока с его древними центрами высокой культуры это было только началом некоторых изменений, в то время еще едва заметных, если заметных вообще. Даже в XVIII в., когда европейские державы начали активное колониальное проникновение на Восток и было начато завоевание англичанами Индии, внутренней структуры восточных стран, в том числе и той же Индии, это коснулось очень слабо. Стран Ближнего и Дальнего Востока почти не коснулось. Торговые связи между этими странами и Европой шли практически в одну сторону – в Европу, нуждавшуюся в пряностях и иных «колониальных» товарах, но практически не имевшую того, в чем нуждался в то время Восток (точнее, не имевшую товаров, которыми он заинтересовался бы). И только с XIX в. ситуация стала решительно меняться. Как известно, в Европе XIX век начался с Великой французской революции, давшей энергичный толчок капиталистической трансформации – как политической, так и экономической, основанной теперь же на машинной индустрии. Вот эта-то машинная индустрия и совершила подлинную революцию в мировом хозяйстве. Именно она способствовала энергичной трансформации внутренней структуры Востока, прежде всего Индии, наводненной английскими промышленными товарами. Только теперь, с XIX в., начался период ломки и трансформации традиционной внутренней структуры Востока, вынужденного приспосабливаться к новым реалиям колониального капиталистического мирового рынка. Приняв во внимание сказанное, мы вправе условно установить завершающую грань восточного средневековья в XIX в., для большинства стран Востока – скорее всего в середине XIX в., когда только что упомянутые процессы уже повсеместно стали давать о себе знать, вызывая ответную реакцию традиционного восточного общества.

Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице (цивилизация майя)

Самобытной частью мировой истории эпохи Средневековья и Раннего Нового времени стали доколониальные цивилизации аборигенов Южной Америки майя, ацтеков и инков, существовавших на территории многих стран современной Латинской Америки (Мексики, Перу, Гватемалы, Гондураса, Боливии, Эквадора и т.д.), следы которых сохранились до настоящего времени и включены (особенно майя) в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Культурные, общественные, научные достижения этих цивилизаций, несмотря на их уничтожение европейскими колонизаторами (испанскими конкистадорами) в ходе колониальных захватов в Южной Америке в XVI в., и сейчас являются существенным достоянием исторического и культурного наследия человечества.

Канал Занимательная астрономия на Рутубе

https://rutube.ru/u/entertainigastronomy/

Канал Занимательная астрономия в Телеграме

https://t.me/astronomy78

Моя страница ВКонтакте

https://vk.com/idhistorian (ссылки на выпуски канала Занимательная астрономия)

Страница в Одноклассниках (ссылки на выпуски канала)

https://ok.ru/profile/244725744180?utm_campaign=mobile_share...

Литература к выпуску канала Занимательная астрономия и посту на Пикабу:

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 1993.

История средних веков. (под ред. С.П. Карпова). Т. 1. М., 1998.

Рождение Европы = L`Europe est-elle née au Moyen Age? — СПб.: Alexandria, 2007. — 398 с. — (Становление Европы). — ISBN 978-5-903445-04-2.

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр., общ. ред. С. К. Цатуровой. — М.: Прогресс, 2001. — 440 с. — ISBN 5-01-004673-3.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр., общ. ред. Ю. Л. Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича. — М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — С. 376. — ISBN 5-01-00-3617-7.

Егер О. Всемирная история. Средние века / 3-е изд. испр. и доп. — М.: АСТ, 200

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Человечество в эпоху Средневековья и Раннего Нового времени.